硅酮建筑密封胶使用工艺指南

1. 适用范围

1.1 适用于江门锦秀泰公司生产的除结构胶以外的硅酮建筑密封胶系列产品。

1.2 结构胶的使用请参见《锦秀泰硅酮结构密封胶施工指南》。

2. 一般规定

2.1 建议所有使用本公司产品的用户直接到公司指定我的销售商处订购,以便获得可靠地产品以及强有力的技术援助。

2.2 对于特殊建筑材料、建筑行业出现的新材料、表面有涂层或经表面处理的材料,建议用户送样到本公司进行粘结性、相容性、污染性等相关试验,在我公司出具可以使用的报告后,才按规定的方法使用。

2.3 施工者在施工过程中必须具有完整的记录,包括施工时的温度、湿度、施工日期、时间、密封产品的品牌、生产日期、批号、是否使用底涂、清洁程序及施工者姓名等内容。

3. 设计参考

3.1 一般说明

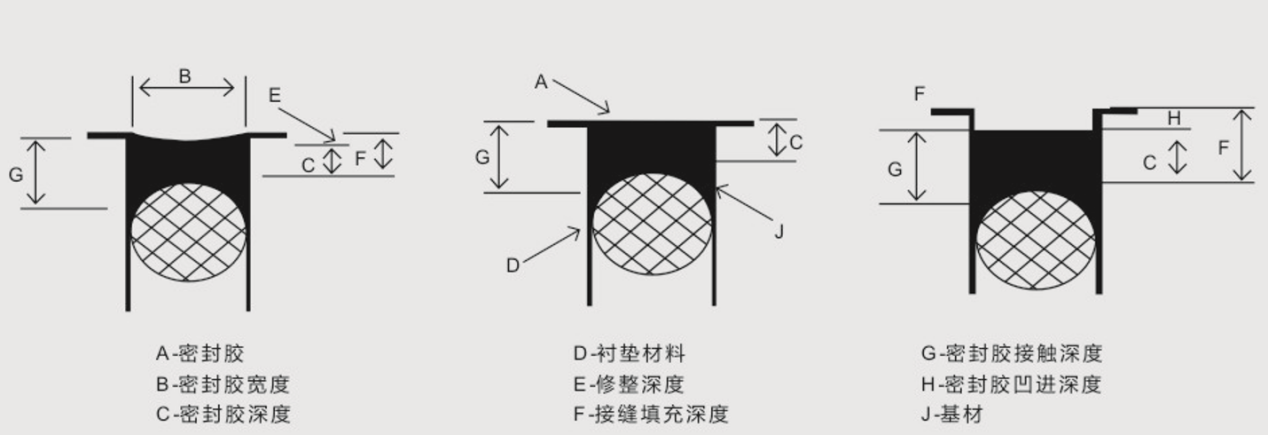

使用密封胶进行密封接缝时,主要考虑的因素有:基材、底涂、衬垫材料、粘结隔离物和密封胶(如图1)

图 1 典型的垂直接缝形状

3.2 基材

3.2.1 建筑常用材料通常可分为多孔材料和无孔材料,包括砖石、混凝土、陶瓷、大理石、金属、塑料、木材、玻璃等。特别注意,某些材料与密封胶粘结性很差,只有经过物理或化学表面处理后才能与密封胶粘结。

3.2.2 有些金属保护涂层及混凝土防水涂层,可能会影响密封胶与基材之间的粘结质量,这些涂层有时不易及时发现,出现粘结不良或破坏时还不知基材表面是否有保护层。为此建议选用时事先同本公司及基材制造商协商,以确定接缝处理方法或在涂敷密封剂浅是否需选用合适的底涂,必要时进行粘结性、相容性试验确定。

3.3 底涂

采用底涂的目的是改善密封胶与基材中间的粘结性。本公司生产的硅酮密封胶对绝大多数基材粘结性能良好,无需底涂。粘结性、相容性试验表明需要底涂时,施工方必须使用本公司提供或指定的底涂液。

3.4 衬垫材料

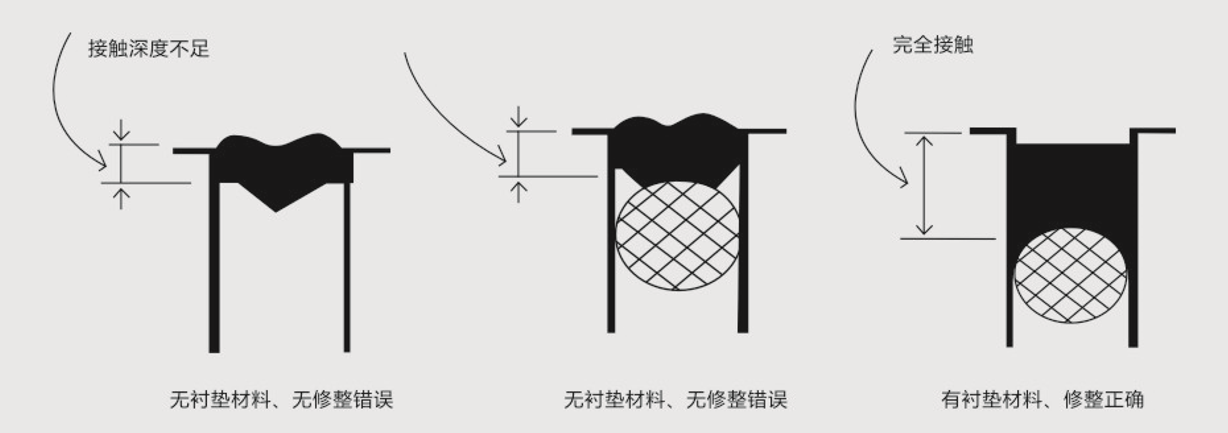

合适的接缝设计需正确选择和使用衬垫材料一确保可靠密封。衬垫材料起如下作用(如图2)

图 2 使用衬垫材料和修整的目的

3.4.1 控制接缝中门密封胶的嵌入深度和形状。

3.4.2 使密封胶完全润湿基材表面。

3.4.3 当条件不适合立即施胶或万一密封胶失效时,可作为接缝临时密封。浸油材料、沥青、为硫化的聚合物基类似的材料不能用作衬垫材料,以免污染密封胶。推荐使用柔性泡沫塑料或海绵条,如聚氨酯泡沫或聚乙烯发泡材料,在缝内不产生永久变形、不吸水、不吸气、不会因受热二隆起使密封胶鼓泡。衬垫材料在缝内因不限制密封胶运动。为防止衬垫材料在施胶前淋雨吸水,密封胶应及时涂敷。闭孔衬垫材料的原始尺寸应大于接缝宽度的25%~30%,开孔衬垫材料的原始尺寸应大于接缝宽度的40%~50%。

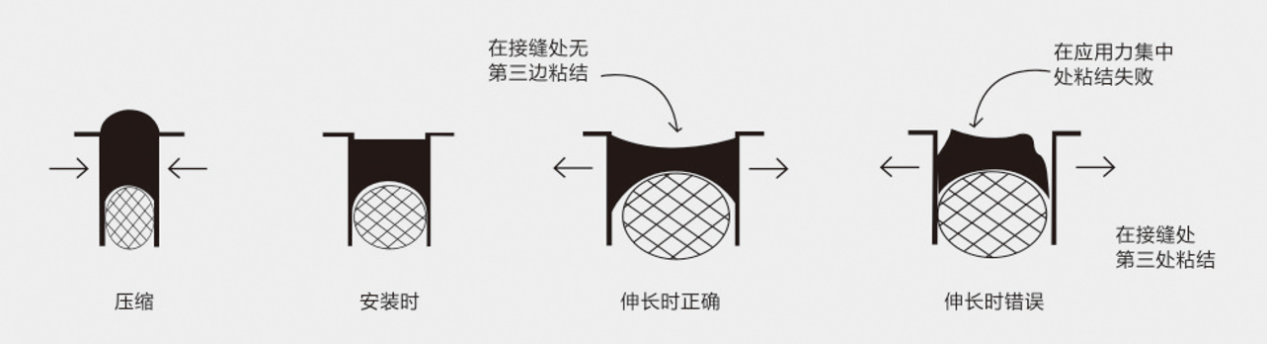

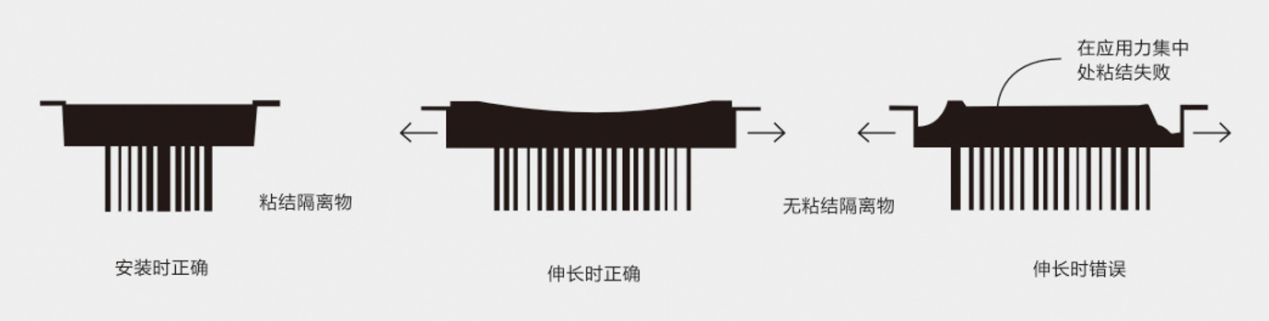

3.5 粘结隔离物

粘结隔离物是用于防止密封胶接触到不希望粘结的表面或材料上。这类粘结会破坏密封胶的性能(见图3)。可以用做粘结隔离物的材料有:聚乙烯或聚四氟乙烯自粘带或本公司推荐的防粘材料。不建议采用液体粘结隔离物,因为使用时可能会污染被粘结面。粘结隔离物使用在接缝底部的硬的不易变形衬垫材料上。一阻止密封胶粘结到这些材料上,形成有害的三遍粘结。软的易变形的开孔衬垫材料不需要粘结隔离物,因为它不会明显的限制密封胶的自由移动。浸油材料、沥青、未硫化的聚合物及类似的材料不能用作粘结隔离物。

图 3

3.6 密封接缝的形状尺寸:

接缝的形状尺寸与多种参数有关:包括接缝外观、接缝空间、接缝的预期位移、所使用的密封胶的位移能力、施工方法等。图1、2、3介绍 了几种典型的接缝密封形式。

3.6.1密封胶宽度:

所需密封胶的宽度是由该地区预期的极限温度、密封胶的位移能力、密封胶使用时的温度,以及其它与基材性质有关的参数和结构公差决定的。密封胶的最小宽度为6.0mm。

推荐一个实用接缝密封尺寸的计算公式:

J = (100/X)*W+T+S

J=最小接缝宽度 X=密封胶的位移能力

T=结构公差 S=地震或其它需参考的参数

例如:2米长玻璃板(热膨胀系数10*10-6mm/mm/℃)预期温度变化80℃。结构公差3.0mm。所使用的密封胶的位移能力为12.5%。

W= (10*10-6mm/mm/℃)*( 80℃ ) * ( 2000mm) =1.6 mm

最小接缝宽度J= (100/12.5 ) * ( 1.6 ) +3.0 = 15.8 mm

3.6.2密封胶的深度

密封胶的深度与密封胶的宽度有关。设计接缝深度时应充分考虑所用是建材的热膨胀系数、施工的季节和预计使用的极限温度。密封胶的深度,推荐以下值:

A. 密封胶的最小宽度和最小深度为6.0mm

B. 密封胶的宽度必须大于深度,理性宽度与深度之比为2:1

C. 嵌填混凝土、砌体或石材接缝时缝宽为13mm以下时,密封胶的深度可取同样尺寸。缝宽13mm-25mm密封胶的深度取缝宽的1/2

D. 对金属、玻璃等无孔材料的接缝,缝宽为6mm-13mm时,密封胶的深度为6mm。密封胶的宽度大于13mm时,密封胶的深度为宽度的1/2,密封胶的深度不能大于13mm。

4. 密封胶应用程序

4.1 环境要求:

密封胶应在温度6℃〜40℃ ,相对湿度40%〜80%的清洁环境下施工,下雨、下雪时不能施工,环境温度过低会降低密封胶的粘结性。因为密封胶的表面润湿性降低,并且在低温的基材上可能形成霜和冰,影响密封胶的粘结性。因此密封胶的安全使用温度应大于6℃。高的环境温度对密封胶也有不良影响。在过高的环境温度且阳光直射的建筑物表面上,建材表面的实际温度可能比环境温度高。由于高温的影响,密封胶的抗下垂性会变差,固化时间会加快,使用时间和修整时间会缩短,同时容易产生气泡。相对湿度过低会使密封胶的固化速度变慢,过高的相对湿度可能会在基材表面上形成冷凝水膜,影响密封胶与基材的粘结性。也可能使密封胶形成气泡。

4.2 表面清洗程序:

4.2.1 必须使用干净不绒毛的白布,清洁剂可选用新鲜的甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮等。

4.2.2 使用"双布擦拭法"。

A.彻底清除基材表面疏松的残留物。

B.用一块经溶剂浸润的干净不绒毛的白布用力擦拭被粘基材表面。

C.在溶剂未挥发前,立即用另一块干净、不绒毛的白布擦干基材表面的溶剂及残留物。

D.敬告:溶剂应从容器内以挤压或倒出的方法浸润白布,决不可将白布放在容器中浸润,以免污染剩余的溶剂。

E.清洗后的区域必须在1小时内施工完毕,施工前保持建材表面干洁且不能用手触摸,否则需按上述工艺重新清洗。

F.在使用溶剂的区域严禁明火,并保持良好的通风及施工环境。

4.3底涂液的应用程序:

4.3.1 是否需要底涂液,由委托的相容性粘接性试验来确定,如不需要则不用,如需要用则施工中一定要用。其作用是增进硅酮密封胶与基材表面的粘接力,防止粘结脱胶。

4.3.2 底涂液的提供,由我司提供或指定牌号。

4.3.3 底涂是在基材表面清洗后施胶之前涂敷。

4.3.4 底涂施工步骤:

A. 使基材表面整洁、干燥。

B.将10分钟用量的底涂倒至一个小的干净的容器内,确保拧紧底涂罐盖。(为确保底涂有效,每次倒出不宜太多)

C. 将底涂倒在干净的不绒毛的白布上,并将底涂均匀地涂在基材表面。对于难以抹到或粗糙的表面,可用刷子来涂底涂。

警告:过量的底涂会导致与底涂间粘接力丧失。如涂底涂过多,基材表面会出现粉状尘膜。过量多余的底涂可用一块清洁不绒毛的白布在打胶前先清除。

D.待底涂的溶剂挥发干燥后再进行施胶。(通常干燥时间为1小时左右,取决于使用环境的湿度、温度)

E.如底涂与密封胶的施打不在同一天进行则须在打胶前重新进行清洁及施打底涂。

F.底涂液注意事项:底涂液属易燃、易水解的危险物品,要及时加盖密封保存,对人体有刺激性,不要直接接触,按化学危险物品处置。

4.4密封胶施工程序

4.4.1 一般要求

A. 硅酮密封胶应在温度6℃~40℃相对湿度40%~80%的环境下施工,这样可以获得较佳的粘结效果。

B. 经过清洗的基材待粘表面的附近部位必要时可贴上临时性的保护胶带。

C. 密封胶的挤注动作应该连续进行,使胶均匀的连续的以圆柱形状从注胶枪嘴挤出,而枪嘴的直径应小于注胶接口厚度,以便注胶枪口能伸入其1/2深度。枪嘴应均匀缓慢的移动,确保接口内充满密封胶,防止枪嘴移动过快而产生气泡或空穴。

D. 注胶完成后应立即进行修饰。通常的方法是用工具用力将接口外多出的密封胶向接口内压并将接口表面刮平修整,使胶与待粘表面充分接触。然后揭下所有的临时保护胶带。

E. 施胶48小时内密封胶为完全固化,密封接缝不允许有大的位移,否则会影响密封效果。

4.4.2单组份密封胶施工程序

单组份密封胶可用手动或气动施胶枪直接从塑料桶或香肠型包装中挤出施工,或用单组份打胶机施工。

5. 关于粘结性、相容性和污染性试验的一些具体要求

5.1 粘结性试验,每次试验需要用到尺寸为150mm x 75mm的玻璃或其他板材不少于3块。

5.2 相容性试验,所有装配设计中与密封胶接触的辅助材料,如双面胶、泡沫棒等都需要进行相容性试验,试验所用的每种材料长度不少于100mm。

5.3 污染性试验,每次试验需要尺寸为75mm x 25mm x 25mm的被测材料24块。

5.4 在送样时,同样应应同时按附录A或附录B详细填写有关申请表格,与样品一并送到本公司。

5.5 最好用特快专递(EMS)寄送样品,以防止样品丢失和及时进行试验,同时要注意包装好,以免样品破损。

5.6 通常相容性试验周期为35天,污染性试验周期为55天,对于加急测试要求,本公司在收到齐全的材料后,将尽量争取提前,并传真初步检测结果。而正式的检测报告则在试验完成后尽快送达用户。

6. 使用者须知

6.1 本文所刊载的都是我们认为可靠的资料,由于我们未对所有状况与对象一概明了,所以不能保证产品在某种用法与用途上的正确性与适应性。用户在使用产品之前,应先做彻底的验证,然后自行决定最妥善的使用方法。

6.2 我们只对产品是否符合相关标准给与保证,除此不做任何或明示或暗示的担保。使用者唯一的补偿以及本公司唯一的承担,仅限于退货或更换产品。公司明确地声明不承担偶发的或附带性损失的任何责任。我们所提供的使用建议,不得被当做侵犯任何专利权的导因。

7. 耐候性接口设计方案

以下是不同的接口设计及关键点和注意事项

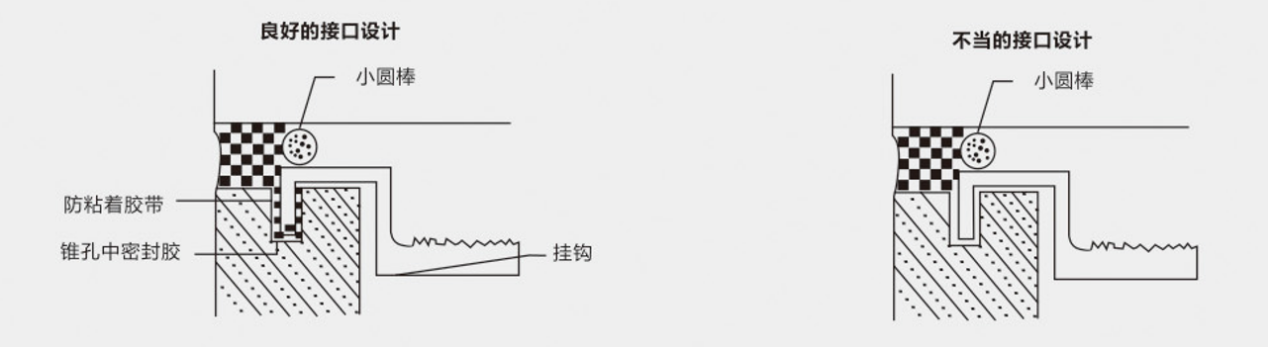

7.1 一般传统的耐候移动型接口

设计关键:

A. 尺寸A和C至少需要6mm。

B. 比例A:B至少为2:1。

C. 接口表面平整成沙漏状。

D. 尺寸B最大为12mm。

E. 尺寸A最大为100mm。

注意事项:

A. 较深的密封胶接口所承受的变为能力少于正确的设计接口。

B. 过深的接口设计会导致固化速度变慢。

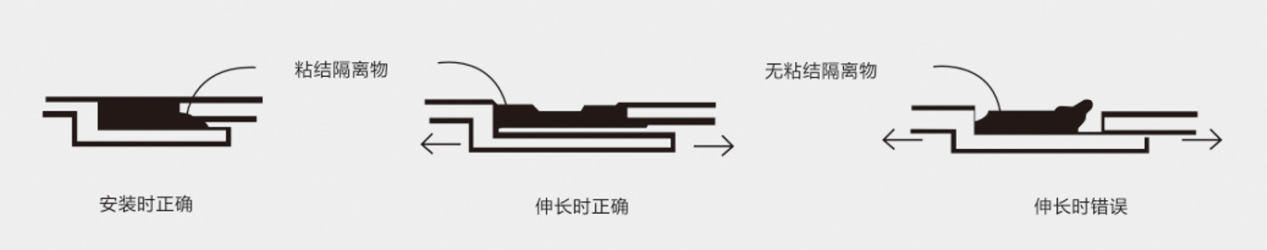

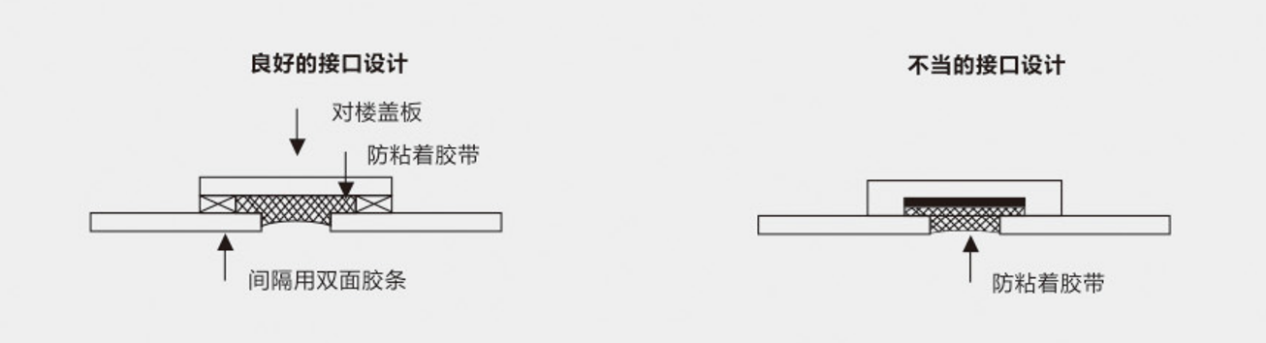

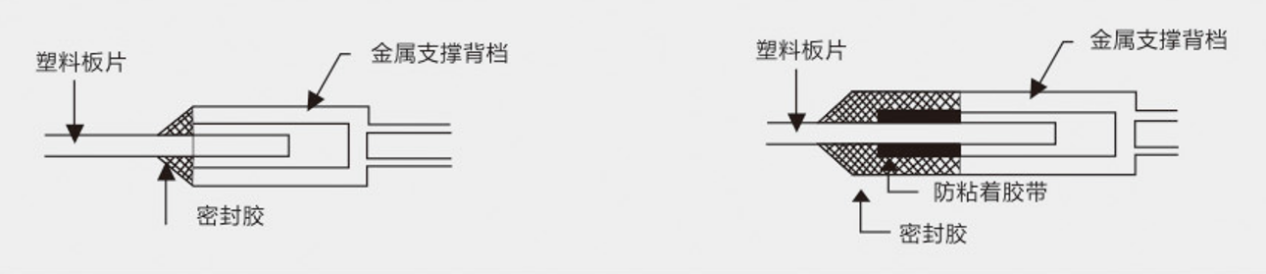

7.2 滑动型接口

设计关键:

A. 接缝宽度至少6mm,接缝深度最多3mm~6mm。

B. 必须使用防粘着胶带,作为密封胶整平时的背面支撑材料。

C. 必须确保接口(滑动型)两边至少各有6mm的接触范围。

注意事项:

A. 密封胶与基材的接触面积最多只有3mm,造成潜在粘着失败的可能性。

B. 接口清洁非常困难。

C. 很难将防粘着胶带正确的放置定位。

D. 接口在密封胶固化期间移动可能导致接口失败。

7.3 对接型接口

设计关键:

A. 至少6mm的接口宽度。

B. 至少6mm的玻璃厚度。

C. 接口应成漏斗状。

D. 建议采用深色的硅酮密封胶。

注意事项:

A. 尺寸A少于6mm会导致接口不能被填充及限制接口的变位能力。

B. 窗户清洁剂、有机垫块和香烟十分容易将透明的密封胶变成黄色或容易影响玻璃外观和形成气泡。

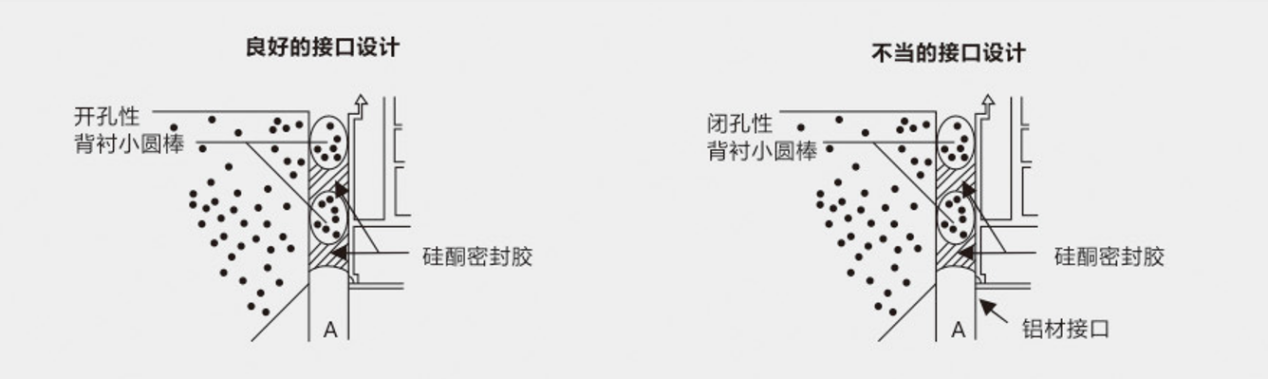

7.4 移动型双层密封接口

设计关键:

A. 内外层耐候胶需遵循典型的移动接口的要求。

B. 采用开孔型小圆棒可以保证内层胶的充分固化。

C. 若闭孔型小圆棒被使用,则外层胶必须在内层较充分固化后才施打。

D. 尺寸A至少20mm宽,固内层的密封胶施打较为容易。

注意事项:

A. 若接口内/外层在同一时间施打,闭口型小圆棒会限制空气达到内层的密封胶,则内层的密封胶了能不会固化。

B. 尺寸A若小于20mm,则会造成内层胶施打困难。

C. 装饰性面板连缝处的密封胶会导致水渗入内部。

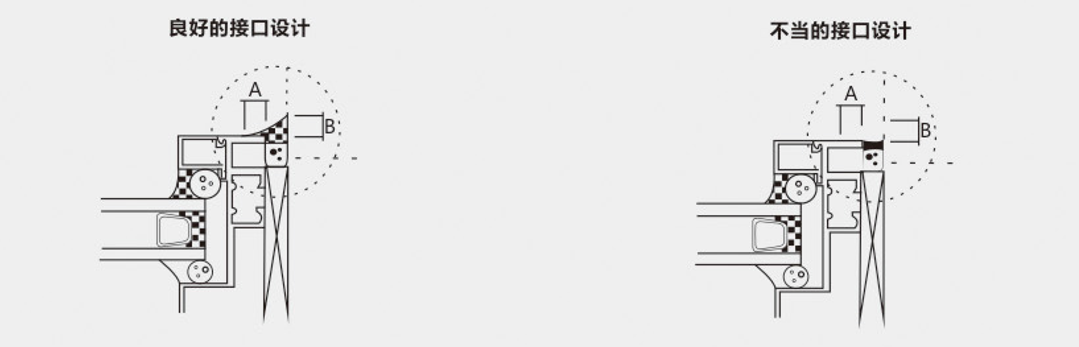

7.5 窗户封边型接口

设计关键:

A. 尺寸A和B至少为6mm。

注意事项:

A. 在很薄的金属边框上打胶可能导致与金属没有充分的接触从而导致漏水。

7.6 大理石挂孔型接口

设计关键:

A. 为防止三边粘着的现象发生,应与密封胶接口接触。

B. 使用防粘着胶带以避免密封胶与挂钩面产生三边粘着现象。

C. 将密封胶注满挂孔,防止挂孔因有水而造成冷热循环产生压力从而破坏石材面板。

注意事项:

A. 避免密封胶与挂钩和铝材间产生三边粘着现象。

B. 正确放置小圆棒十分困难。

8. 工程常见问题及解决方法

8.1 漏水问题

问题:

A. 塑料板(亚克力板、聚碳酸酯板)因热膨胀的位移导致密封胶开裂。

解决办法:

A. 采用低模量的密封胶。

B. 采用防粘着胶带。

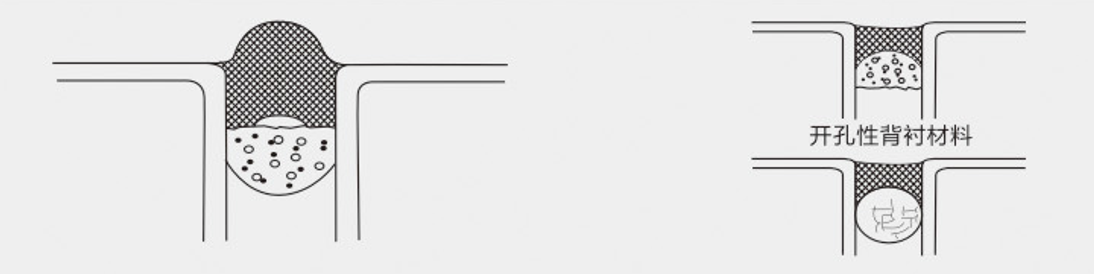

8.2 气泡问题(泡沫棒放气现象)

问题:

A. 在闭孔型泡沫棒放置时由于不当挤压造成内部气囊破裂释放出空气。此现象在刚打完胶后会马上出现胶有气泡隆起或是难看的外观。

解决方法:

A. 将泡沫棒切割面朝向内侧。

B. 采用开孔型泡沫棒。

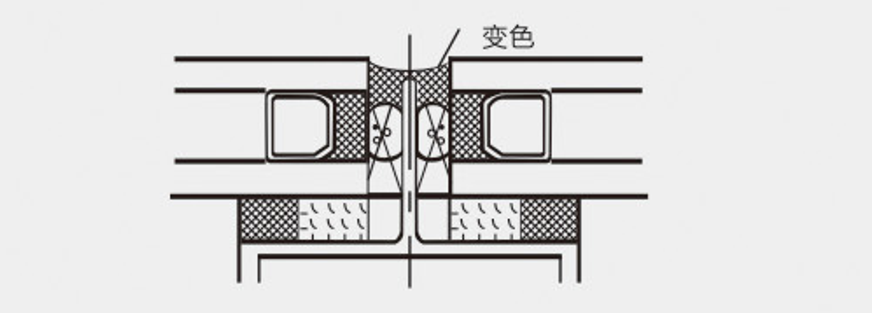

8.3 变色问题

问题:

A. 由于硅酮密封胶与有机材质的双面胶、垫块、防移动垫块、防水胶膜相接触。硅酮胶将会变成桔黄色或者黄色。

解决办法:

A. 使用硅酮类垫块和双面胶。

B. 使用黑色密封胶去覆盖。

C. 在使用前进行相容性测试来确保真确选用材料。

8.4 粘着失败问题

问题:

A. 底涂用量过多或过少。

B. 双组份密封胶混合不均匀。

C. 使用不正确的清洁剂或步骤。

D. 密封胶的宽深比例不正确。

解决办法:

A. 进行最初的粘结性测试。

B. 施工时打适量的底涂。

C. 充分混合双组份密封胶。

D. 不要使用整平辅助剂。

E. 选择正确的清洁剂。

9. 硅酮耐候密封胶在施工中气泡的原因探讨

硅酮密封胶由于具有良好的抗紫外线能力,弹性恢复能力和对常用幕墙材料极佳的粘附性,成为建筑幕墙首选的密封材料。随着大面积隐框玻璃幕墙的用量逐渐减少,金属板幕墙、石材幕墙的用量逐渐增加,硅酮耐候密封胶的应用比例也一直在增加,逐渐超过了硅酮结构密封胶,成为建筑幕墙上用量最大的硅酮密封胶。

隐框玻璃幕墙是在无任何机械锁固件存在的条件下,仅通过硅酮结构密封胶,将玻璃牢固的粘在金属架上,因此这种具有综合性能的硅酮结构密封胶,对玻璃幕墙的安全可靠性和寿命,具有重要的影响。正是因为如此重要,整个幕墙行业对硅酮结构密封胶的选用、施工、性能等都很重视。近几年国内幕墙,门窗行业的专业期刊、杂志等都发表了不少关于硅酮结构胶的文章。我公司是专业生产各种硅酮密封胶的单位,生产各种硅酮密封胶已有多年时间。在销售硅酮胶时,经常要向客户作一些关于硅酮胶的选用、使用方面的指导,也时常下工地去解决、了解一些硅酮胶施工中出现的问题。对硅酮耐候胶在施工中经常出现气泡现象的原因及解决方法,就自己掌握的情况和体会作出探讨。

硅酮耐候密封胶在施工中气泡的原因是多方面的,是比较复杂的,很难用一种方法,一种结果来判定气泡的原因。硅酮结构密封胶一般都在工厂完成注胶工作,工厂里的环境及作业条件都比较好,容易满足硅酮密封胶固化时需要的外部条件。硅酮耐候密封胶一般都在工地完成注胶工作,工地环境及作业条件差,硅酮耐候密封胶在固化过程中所需要的外部条件不容易满足。气候、环境、作业条件等这些非人为能改变的原因对硅酮耐候胶固化质量的影响是很大的。所以耐候胶使用的环境及作业条件的局限性,决定了气泡的主要原因。

10. 一些具体情况的具体分析

10.1 注胶时裹进空气

硅酮耐候胶一般都在工地完成注胶工作,作业条件较差。工人站在脚架上面注胶,注胶的均匀性不易掌握,胶缝里面容易裹进空气。施胶后胶缝表里刮压,修整光洁,胶缝里面的垫杆一般都选用闭孔的聚乙烯泡沫棒,裹进胶缝里面的空气不易溢出去,胶缝修整空气压缩后, 会产生向外的隆张力,耐候胶缝一般都较宽,厚度较小,提供高位移能力的耐候胶,硬度较低,胶未固化前很软。压缩空气的隆张力把胶缝慢慢撑起泡。这种现象在能提供±25%以上胶缝位移能力的耐候胶的应用上,更容易发生。相反有此允许位移能力较低的耐候胶,硬度较高,胶未固化前比较稠,裹进胶缝里面压缩空气的隆张力不易把胶撑起泡。所以,愈是能提供高位移能力的耐候胶,注胶时更要注意注胶的均匀性。竖胶缝一般注胶可采用从下向上施胶,可克服一些起泡现象。更重要的是操作者的熟练性和责任心。

10.2 注胶时接口潮湿

在室外作业,经常遇到降雨,如果降雨后,接口里面潮湿未干就直接注胶,等太阳照射粘结基材及胶缝时接口里面的温度升高,胶缝里面的潮气蒸发,会把未固化的,比较软的胶缝隆起泡,有时聚乙烯泡沫垫杆潮湿也会引起胶缝起泡。所以,施工时不可一味求进度,等到接口内干燥后,再注胶,可避免上述情况。

10.3 泡沫棒放气

胶缝里面的垫杆一般都选用闭孔型高发泡的聚乙烯泡沫棒,在放置时由于不当挤压,造成内部气囊破裂,释放出空气,刚注完胶时会出现有气泡隆起或是有鼓起的外观,对这种情况的解决方法,一是将泡沫棒切割开,切割面向内侧。二是采用开孔型泡沫棒或采用发泡的聚乙烯泡沫棒,以克服上述情况。另外一种情况,耐候胶一般醇型比较多,醇型耐候胶在固化时会释放出乙醇,乙醇与有些泡沫棒起反应,如: 一个工地采用锦秀泰醇型硅酮耐候胶施工时起泡。如换用锦秀泰酮肟型耐候胶注胶,就没有气泡了。

10.4 胶未固化时太阳暴晒

硅酮胶在未固化时是不能在太阳下暴晒的,特别是刚注完胶就让太阳暴晒,会引起胶缝内部出现蜂窝状气泡,从而导致胶缝外部隆起,这种情况在醇型硅酮胶使用时会更明显一些。在炎热的夏季施工,这种情况不易克服。采用注胶是避开太阳暴晒,可减少气泡现象,具体做法:上午在建筑物的西侧或北侧注胶,下午在建筑物的东侧或南侧注胶。密封胶经过一段时间的固化,表层已经结皮,太阳再晒是有一定的抵抗能力,便可减少气泡现象。

10.5 基材表面温度过高

硅酮胶固化时,所粘结材料的温度不能超过50℃ ,这个结论已被大多硅酮胶生产商认可,在基材表面温度超过50℃时注胶,就会引起胶缝起泡,在金属板幕墙的嵌缝时,会遇到上述情况。在炎热的夏季,当太阳暴晒金属板时,特别是铝板表面温度会达到80℃ ,此时注胶极易引起胶缝气泡。所以应选在后半下午或阴天时注胶,以改善上述情况。

10.6 昼夜温差大,接口热胀冷缩较大

这种情况在铝板幕墙注胶时,较容易出现。铝是热涨系数较大材料,在我国北方地区的春天或秋天昼夜温度较大,并且太阳在中午直射铝板时,铝板表面温度可高达60℃-70℃ ,晚上温度降至10℃左右,大的铝板块,热涨冷缩也较多,接口位移较大,耐候胶嵌缝后,接口的实际位移是由胶缝来承受的,在固化过程中,过大的,反复的伸缩位移会引起胶缝起泡,所以在注胶时避开中午太阳直射最强时,以改善一些上述气泡的现象。

10.7 北方地区冬天气候干燥

硅酮耐候胶要借助空气中的水份,经聚合反应成弹性密封材料。空气中湿度的大小跟固化速度的关系很密切。我国北方地区冬天气候很干燥,硅酮胶注胶后,固化时间很长,未固化前的硅酮密封胶,极易受到外部环境影响,为各种起泡现象提供了机会。

上述起泡的现象和原因,是参照专家综合理论和我司技术部门在第一线工作时收集的信息,希望对施工单位有所帮助,施工时应尽量克服上述情况和现象。